MO 平台全面助力2021年华东六校“AI+X”微专业,为其提供官方教学及实训平台支撑

“AI+X”微专业是在华东五校教学协同中心的组织下,由浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学、南京大学和同济大学联合华为、百度和商汤共同成立的新一代人工智能科教育人联合体正式发布的创新性人工智能人才培育项目。2021年将首先针对浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、同济大学六校在校生开放,通过共建共选、学分互认、证书共签和SPOC课程的形式,以培养学习者掌握人工智能核心理论与实践应用能力为核心,使学习者能够灵活、高效地学习和了解人工智能基本知识体系,掌握面向专业应用的人工智能实践能力,提升全球化视野,以便更好地适应新技术、新业态、新模式、新产业的发展趋势。

2021年4月9日,AI+X 微专业第一期(春季学期)正式开班,来自浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学、上海交通大学、南京大学和同济大学在校生开放,来自工学、农学、药学和法学等300名非信息类专业学生进入首期学习。

根据AI+X微专业项目培养方案,第一期学员将于2021年11月开始秋季学期课程的学习,届时来自浙江大学、复旦大学、同济大学以及英特尔的老师将组成专家团队,共开设模块类课程4门,算法实践类1门,交叉选修类2门。课程从智能感知及认知、智能系统、智能设计、智能决策、智慧城市、机器人等方向深化知识体系,旨在培养学生在学习中厘清交叉学科之间依存的内在逻辑关系,熟悉人工智能基础理论脉络体系及领域前沿应用,掌握不同学科理论交叉、融合和渗透,提升科学视野。具体如下:

| 模块类课程

模块类课程目前分为智能感知及认知、智能系统、智能设计、智能决策、智慧城市、机器人六大类别,学习者可根据自身基础及研究兴趣方向自行选择。最低学分修读要求为4学分,学习者须至少从中选择两个类别修读,每个类别至少完成一门课程的学习。本学期开设课程是:

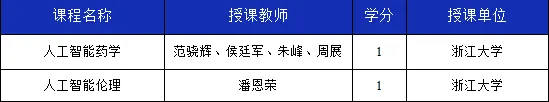

| 交叉选修类课程

交叉选修类课程涵盖多学科领域,以期打破学科之间的藩篱壁垒,构建学科交叉体系。培养学生在学习中厘清不同学科之间依存的内在逻辑关系,掌握不同学科理论交叉、融合和渗透,提升科学视野。学习者可根据自身兴趣及精力,从中选择相关课程的学习。最低学分修读要求为1学分,即要求学习者从中至少选择一门课程学习。本学期开设课程是:

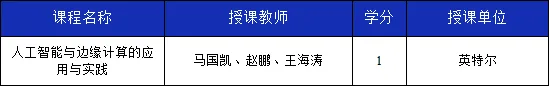

| 算法实践类课程

算法实践类课程为实践课程,每门课程为1个学分,以培养掌握学习者实践实训能力为核心,由华为、百度、商汤、英特尔等名企与高校老师合作开设。最低学分修读要求为1学分。本学期开设课程是:

课程及师资详细介绍

| 模块类课程

可视化导论

授课老师:陈为(浙江大学)

课程介绍:可视化将数据转化为颜色、形状、纹理等各种视觉表达形式,以形象直观的方式把数据高效地展现给用户,使得用户可以用视觉理解的方式获取数据中蕴含的重要信息。可视分析通过结合数据可视化、机器学习与数据挖掘方法,将人的智慧和个性化经验融入到大数据智能分析的过程中,完成对大数据的快速理解、推理和决策等任务。数据可视化和可视分析已经成为了大数据分析的利器和实现人机智能混合的重要途径,在信息安全、智慧城市、科学计算、情报分析、国防军事、金融安全等方面均有重要的应用。本课程将阐述可视化的基本方法、原则并介绍大数据可视分析的实例。

课程学分:2学分

课程学时:32学时

授课教师简介:

陈为,浙江大学教授,博导, CAD&CG国家重点实验室副主任,中国计算机学会CAD&CG专委会秘书长,中国图像图形学学会可视化专委会副主任。发表顶级会议和期刊论文70余篇,出版著作5部,担任6个国际SCI期刊编委和主编、多个国际顶尖学术会议主席。获省部级科技奖3次、中国计算机学会技术发明奖1等奖1次、可视化顶级会议最佳论文提名奖4次。多年来从事数据可视化的教学和科普工作,著有“数据可视化”、“可视化导论”等教材。(个人主页:http://www.cad.zju.edu.cn/home/chenwei)

人工智能算法与系统

授课老师:吴超(浙江大学)、杨洋(浙江大学)、况琨(浙江大学)

课程介绍:人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)是以机器为载体所展示出来的人类智能,因此人工智能也被称为机器智能(Machine Intelligence)。对人类智能的模拟可通过以符号主义为核心的逻辑推理、以问题求解为核心的探询搜索、以数据驱动为核心的机器学习、以行为主义为核心的强化学习和以博弈对抗为核心的决策智能等方法来实现。数据、算法和算力是人工智能三要素。本课程将围绕着数据和算法两大要素展开,分别介绍数据隐私保护和联邦学习、图数据和图模型、因果推理和因果指导的机器学习方法,重点介绍这些模型与方法在各行各业的广泛应用案例。

课程学分:2学分

课程学时:32学时

授课教师简介:

吴超,浙江大学长聘副教授,人工智能协同创新中心研究员,博士生导师,计算社会科学研究中心主任,伦敦帝国理工学院计算机系荣誉研究员。研究方向为联邦学习和分布式建模、数据隐私保护和数据定价、计算社会科学等。在AAAI、ICCV、KDD等国际会议和期刊上发表论文60余篇,主持包括国家自然科学基金重点类项目在内的多个科研项目。

杨洋,浙江大学计算机学院副教授、博导、人工智能系主任。研究方向为大规模图与时间序列建模,具体包括表示学习、异常检测、计算社会学等。在KDD、WWW、AAAI、TKDE等国际顶级学术期刊及会议上发表论文40余篇。2016年博士毕业于清华大学,获中国电子学会优秀博士毕业论文提名奖、北京市优秀毕业生等荣誉。曾先后访问美国康奈尔大学、比利时鲁汶大学。

况琨,浙江大学计算机学院副教授,博士生导师,人工智能系副主任。2019年获得清华大学计算机科学与技术专业博士学位,2017-2018年访问美国斯坦福大学。获2020年度中国人工智能学会优秀博士学位论文提名奖。主要研究方向包括因果推理、人工智能、因果指导的可信机器学习,关注机器学习的可解释性、稳定性、公平性和可回溯性。在数据挖掘和机器学习领域已发表近40余篇顶级会议和期刊文章,包括KDD、ICML、MM、AAAI、TKDE、TKDD、Engineering等。曾担任 ICML, NIPS, KDD, ICLR, CVPR, ICCV, AAAI, IJCAI, CIKM, ICDM等国际学术会议程序委员会委员。

虚拟现实

授课老师:姜忠鼎(复旦大学)

课程介绍:虚拟现实(Virtual Reality - VR)通过多种计算机和传感器技术,对人类的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等五种感受进行模拟,构建实时可交互、逼真的三维虚拟环境,用户可获得身临其境的沉浸式体验。广义的虚拟现实还包括增强现实(Augmented Reality - AR)、混合现实(Mixed Reality -MR),统称为扩展现实(Extended Reality - XR)。受益于新一代人工智能和传感器技术的发展,XR设备将成为智能手机之后的下一代计算终端。虚拟现实技术处于5G/6G、数字孪生、元宇宙等新一代信息技术的核心地位,在沉浸式娱乐、社交、办公、教育、智能制造、医疗和军事等领域具有重要应用。本课程针对非计算机专业对VR领域感兴趣,具有编程经验的学生。介绍虚拟现实(VR/AR/MR)涉及的人类视听等感知模拟技术的基本原理、方法以及沉浸式应用的设计与评估方法。通过课堂讨论、课程作业、阶段测试、阅读报告以及课程项目等环节,学生理解VR基本原理和关键技术,具有一定的VR应用开发能力。

课程学分:2学分

课程学时:32学时

授课教师简介:

姜忠鼎,复旦大学副教授、硕士生导师。浙江大学计算机科学与工程系CAD&CG国家重点实验室获得学士和博士学位,现为交互式图形学实验室主任、计算机学会虚拟现实与可视化技术专委会委员和计算机辅助设计与图形学专委会委员。主要研究方向为分布式虚拟现实系统和沉浸式数据可视分析平台。研制的沉浸式虚拟现实呈现系统成功应用于2010 年上海世博会、新一代高速列车制动仿真和民航空中管制(ATC)模拟系统等多个项目。

物联网

授课老师:张伟(同济大学)、赵荣泳(同济大学)

课程介绍:物联网(IoT)是面向信息类专业的一门核心课,物联网技术与人工智能技术紧密协同,它既是承载AI应用落地的重要载体之一,也是AI技术直接应用的主战场之一,体现在:1)IoT为多自主智能体的互联提供了基础支持,是将AI系统从智能单体拓展到智能多体和人机共融系统的关键;2)IoT的感知能力直接为大量AI应用提供了数据之源;3)IoT构建了大时空范围上包括感知通信融合决策执行在内的完整控制与管理回路并显化和提升了AI系统的价值。理解IoT领域的基本概念、原理和方法,掌握IoT系统的基本规划、设计与开发既有助于构建大规模的分布式AI系统与应用,也能进一步直接支撑智能环境、智慧城市、多智能机器人系统、车联网、智能医疗与大健康、智慧交通、能源互联网等众多应用性领域。本课程以计算机原理类课程为先修,在少学时培养方案中可代替计算机网络等课程,核心教学内容包括通用网论、智能单体与网络设备、物联网络、中间件与物联网平台、典型物联网应用等几大板块,形成包括前端分布式感知、物联、后端智能控制与决策的完整体系,为学生将来从事更进一步的研究和应用打下理论和技术基础。

课程学分:2学分

课程学时:32学时

授课教师简介:

张伟,同济大学副教授,电子与信息工程学院控制科学与工程系副主任,中国计算机学会YOCSEF荣誉委员。主要研究方向为传感器网络/物联网、时序数据分析与机器学习,以及生物医学与健康管理类应用。获上海市教学成果一等奖1次,主讲上海市精品课程1门,编写《嵌入式系统及其应用》十一五规划教材1部,早年设计开发的OpenWSN开源传感器网络平台曾获中国开源软件竞赛金奖,并指导学生获高校RoboMaster人工智能挑战赛全国一等奖。

赵荣泳,同济大学副教授。就职于同济大学电子与信息工程学院CIMS研究中心,主要研究方向为复杂系统建模与优化、智能制造,主持和参与国家等各级项目二十余项,申请发明专利11项。曾获教育部科技进步奖二等奖,上海市科技进步奖三等奖,江苏省双创人才(2017-2019)。

|交叉选修类课程

人工智能药学

授课老师:范骁辉(浙江大学)、侯廷军(浙江大学)、朱峰(浙江大学)、周展(浙江大学)

课程介绍:人工智能药学是一门药学,数学与计算机科学的交叉学科。课程以人工智能技术及医药研究交叉前沿方向为基础,探讨人工智能技术在医药领域内的应用。课程主要内容包括人工智能与药学领域交叉研究前沿介绍,各类机器学习算法在医药学领域的应用举例。包括生命组学大数据分析、药物设计、药物靶标识别、网络药理学、临床精准用药等药学研究领域中常用计算方法的基本概念、理论基础和应用实例。

课程学分:1学分

课程学时:16学时

授课教师简介:

范骁辉,博士、求是特聘教授(科研岗)、博士生导师。浙江大学药学院副院长、浙江大学药物信息学研究所副所长、阿里巴巴-浙江大学智能药学联合实验室主任、浙江大学-康恩贝现代中药联合研究中心主任,兼任现代中药省部共建协同创新中心副主任、国家药典委员会委员、美国FDA客座教授及澳大利亚悉尼大学荣誉研究员等。2000年本科毕业于浙江大学化学与生物工程学系(制药工程专业),2005年博士毕业于浙江大学药学院,2005至2008年在美国FDA从事博士后及访问研究,其后进入浙江大学药学院工作。主要从事中药系统生物学等交叉学科研究,牵头完成了多个中药大品种的技术升级改造。先后主持“重大新药创制”国家科技重大专项、澳大利亚NHMRC ideas grant、国家自然科学基金、重大企业合作课题等20余项,在Nature Biotechnology, Trends in Biotechnology, Clinical Cancer Research, Advanced Science, Protein&Cell, iScience, ACS Nano 等发表SCI 收录论文100 余篇,被SCI 他引4000 余次;授权发明专利和软件著作权30 余件。成果获国家科学技术进步一等奖2 项、国家科学技术进步二等奖1项。担任《中国药典(英文版)》以及多本SCI期刊副主编/编委/客座编委。兼任国际MAQC学会候任主席(President-Elect)、美国药学会AAPS Personalized Medicine Community副主席、中华中医药学会青年委员会副主委、中国整合药学联盟副理事长、世中联网络药理学专委会副会长等。入选教育部新世纪优秀人才、美国FDA Faculty Research Participation Program、国家“万人计划”、第十一届国家药典委员会等。

侯廷军,博士、求是特聘教授、博士生导师。浙江大学药学院药物代谢和药物分析研究所副所长,国家“万人计划”科技创新领军人才,中国化学会计算(机)化学专业委员会副主任委员兼秘书长,中国药理学会分析药理学委员会常务委员。长期针对计算机辅助药物分子设计研究中存在的技术难点和问题,聚焦基于靶点结构的虚拟筛选方法和成药性理论预测展开了系统和深入的方法学研究,并把发展的方法用于多个重要靶点的药物分子设计,发现多类全新结构的抗肿瘤和抗炎症先导化合物。发展的多种预测模型和程序被国际大型分子模拟软件系统(MOE和Amber)、知名药企和国内外同行(Pfizer、Merck、Abbott、Vertex等)广泛采用。累计发表SCI论文380余篇,29篇论文入选ESI和扩展ESI高被引论文;SCI引用14000余次,Google Scholar引用17000余次,H因子为64(Google H因子66);获授权专利和软件著作权39项。在CADD和化学信息学权威期刊J Chem Inf Model上发表研究论文49篇,文章数总排名列第6位,华人第1位。参与编写著作5部,以主要撰写人编写的《计算机辅助药物分子设计》一书已成为国内本领域研究生重要的教材和专业参考书之一,具有广泛的影响。

朱峰,博士、长聘教授、博士生导师。浙江大学药学院药物代谢和药物分析研究所所长助理,国家“万人计划”科技创新领军人才,浙江省生物信息学学会智能药学专委会主任,中国药理学会分析药理学委员会委员,青年委员会副主任,常务委员,中国化学会计算机化学委员会委员,中国计算机学会生物信息学委员会委员,重庆市生物信息学会副理事长。研究方向包括运用人工智能(机器学习、深度学习)、网络分析等生物信息手段和组学(蛋白组、代谢组)新技术,分析和发现具有治疗效用药物靶点的成药性和系统生物学特性,发展新颖的用于新药靶发现的预测方法和在线工具,并进一步研究药物与重要靶点的相互作用机制。在Nat Protoc,Nucl Acids Res, Brief Bioinform等国际学术期刊累计发表 SCI 论文100余篇,谷歌学术引用5500余次,谷歌学术 H 因子39。

周展,博士、副教授、博士生导师。浙江大学药学院药学系副主任、药物代谢和药物分析研究所教工党支部书记兼副所长,浙江大学求是青年学者。2012年博士毕业于浙江大学生物化学与分子生物学专业,美国德州大学圣安东尼奥分校联合培养博士生,毕业后在复旦大学生命科学学院从事博士后工作,2014年进入浙江大学药学院工作。现兼任浙江省生物信息学学会智能药学专委会常务委员,浙江省药学会生物制药专委会委员。研究方向主要围绕疾病的精准医疗,通过组学大数据和人工智能技术寻找驱动肿瘤发生发展的关键基因突变并筛选肿瘤特异性新抗原靶点,针对新抗原靶点联合抗体药物和免疫治疗技术设计新抗原靶向治疗药物。主持和参与多项国家自然科学基金及国家重点研发专项等科研项目,在Nat Commun、Mol Biol Evol、 Brief Bioinform和Genom Proteom Bioinform等权威学术期刊发表学术论文50多篇,获得软件著作权5项,授权发明专利3项。

人工智能伦理

授课老师:潘恩荣(浙江大学)

课程介绍:世界新一轮科技革命与产业变革(第四次工业革命)对人工智能伦理提出了新要求,一方面要推动负责任的人工智能研究与实践,另一方面要探索与创造未来社会的新伦理准则和哲学思想。本课程强调“面向技术本身的”人工智能伦理,目标是训练学员基本的伦理技能、突破传统的应用伦理思维,探寻新型“人与机”关系及其伦理准则。课程主要内容包括:人工智能伦理谱系、伦理研究方法、“人与机”关系反思、案例研究等。

课程学分:1学分

课程学时:16学时

授课教师简介:

潘恩荣,浙江大学马克思主义学院教授、博士生导师。工科(电气自动化)出身,程序员(2000),战略咨询师(2004-2005),先后攻读浙江大学科学技术哲学专业硕士学位和博士学位,师从何亚平教授和盛晓明教授;浙江大学-荷兰代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)联合培养博士生(2007-2008)和访问学者(2015-2016),师从世界著名技术哲学家Peter Kroes教授;浙江大学语言与认知研究博士后,合作导师为丛杭青教授。主要研究领域为“哲学-工程学”交叉研究,如创新驱动发展与资本逻辑、工程设计哲学与设计伦理、人工智能伦理。Herbert Simon《人工科学》中“设计科学”思想激励,坚持“工程师的立场和视角”,致力于在技术哲学、创新驱动发展与《资本论》研究中开拓“交叉学科”新思路,发展出一套“工程设计哲学理论与结构-功能分析方法”,十余年来在科学演化、技术人工物双重属性理论、工程设计方法TRIZ、技术哲学“经验转向纲领”、工程伦理发展模式、创新驱动发展和《资本论》等方面有着持续且连贯的研究。代表作《工程设计哲学》荣获2015教育部三等奖(交叉学科)和2014年浙江省政府三等奖,《创新驱动发展与资本逻辑》荣获2017年浙江省政府二等奖;主持国家自然科学基金青年科学基金项目、国家社会科学基金重大项目子课题等;已在《哲学研究》、《科学学研究》、《自然辩证法研究通讯》、《自然辩证法研究》、Journal of Responsible Technology和Springer国际会议论文集等期刊发表学术论文三十余篇,多次被《中国社会科学文摘》和人大复印资料等全文转载。

| 算法实践类课程

人工智能与边缘计算的应用与实践

授课老师:马国凯(英特尔)、赵鹏(英特尔)、王海涛(英特尔)

课程介绍:“英特尔® AI未来建设者”针对非计算机大类的高校学生设计,结合最新技术发展趋势,帮助学生熟悉并掌握人工智能领域的数据统计、计算机视觉、 自然语言处理三大应用方向,以及相关的物联网应用,无论你希望成为新工科、新文科、新医科还是新农科人才,英特尔® AI未来建设者都将祝你一臂之力。该课程内容基于项目式学习理念,包含大量实践内容,面向工业4.0综合技能设计,即教学目标不仅是教授编程和人工智能领域的特定技术,还着力于引导学生将这些技术及社会技能应用于未来的工作中,解决具有社会影响力的现实问题。课程内容基于通用式平台和开源软件。本次课程学习结束后,您将会了解并掌握人工智能的发展历史,应用场景,前沿成果,项目周期,不同应用方向所对应的工具箱,视觉类任务、语言类任务、推荐系统所分别对应的常见模型,分布式训练,以及一定的大数据和边缘计算及其应用。您也需要思考人工智能时代的到来会带来哪些未知,如何进行道德选择以保证人工智能以以人为本的、负责任的方式发展。英特尔将为顺利完成课程的同学颁发全球统一的认证。

课程学分:1学分

课程学时:16学时

授课教师简介:

马国凯,英特尔机器学习性能部资深主任工程师。专注性能优化20年,主要研究方向是分布式机器学习训练。多次参与机器学习性能基准集mlperf的提交。让AI跑得更快,规模更大,变得更强,用得更广

赵鹏,英特尔机器学习性能部资深主任工程师。主要研究领域包括计算机算法,高性能计算,大规模并行计算,数据分析以及人工智能。人工智能的突飞猛进带来了新一轮的产业变革,希望这门课程能够带领同学们紧跟时代的步伐,并在各自的工作领域做出更多的创新性工作。

王海涛,英特尔物联网事业部方案架构师。负责边缘计算和人工智能在行业的落地, 包括工业、能源和物流。作为边缘计算专家,曾负责StarlingX项目的开源工作,曾担任国际边缘计算项目的安全委员会主席,致力于云边一体,智联万物。

关于选课与开班

2021年微专业秋季学期计划11月6日正式开班,届时,将面向2021年3月所公布录取的全体学生(不包含已退学的学生)开放选课,本学期开放课程包括模块类课程4门、算法实践类课程1门、交叉选修类课程2门,每门课程学分1-2分不等,具体课程安排以 “AI+X 微专业2021秋季学期课程表”为准,请各位学生根据培养方案及个人学业情况自行选课修读,根据培养方案要求,建议本学期至少修读5个学分。

本学期选课时间:2021年10月27日-11月2日,届时将开放超星选课管理系统,请各位同学按时提交选课计划。

关于退课与补选

AI+X微专业允许学生中途退课、补选。退课、补选需在开课后两周内主动提出申请,学期内选课未修且未主动按时申请退课的,取消本学期考试资格,学生可申请重修,给予下一周期课程不免修、不免考机会,选课后未修读且未按时申请退课,凡涉及三门课程及以上直接取消修读资格。取消修读资格后,不再具备历史开设课程的全部学习资格,且不予给予二次录取机会。以上事宜,学生主动向班主任提出相关申请后,由秘书处汇总并按学期统一报送本科生院(教务处)报备。

评论 (0)